7月18日(木)7限に日本年金機構の方に来ていただき、講演をしてもらいました。

1公的年金制度とは、2社会的背景、3 20歳になったらというプログラムのもと、平均寿命や老後に必要な生活費などの話を聞き、生徒は関心を示していました。

20歳から公的年金制度に加入し、保険料を納める義務があるという話は知らない生徒が大半で、勉強になったと思います。

今日の講演を通してより大人になる自覚が芽生えました!!

本日はホテルを出て、昼食時に横浜中華街近辺を散策します。

昨日の疲れが残っている生徒もいるようですが、無事に帰岡できるよう、気を付けてまいります。

本日は、朝のうちにホテルを発ち、1日ディズニーリゾート(ランド、シー)に滞在しました。

脚がパンパンになるまで園内を歩き回り、ディズニーを堪能したようでした。

修学旅行も明日で最終日、無事安全に岡山に帰ります。

今日は1日、東京都内自主研修でした。

集合場所を東京スカイツリーとし、都内を散策しました。

事前に計画したようにはいかないながらも、臨機応変に対処しながら

全員が目的地までたどり着きました。

6月18日(火)、2年生が修学旅行に出発しました。

本日は、日中は各コースに分かれての探究学習で貴重な体験を行いました。

夕食はディナークルーズで、夜の東京湾を眺めながら夕食をとりました。

明日は、東京都内班別自主研修です。

気温も上がるようなので、体調に気を付けて、良い思い出を作ってもらいたいと思います。

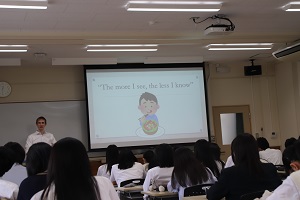

5月30日(木)に、2年4組・3年4組を対象に国際理解講座が行われました。

アメリカ オレゴン州・ポートランド市出身で、岡山県庁国際課のカラン・スターク先生を講師に迎え、「当たり前に思っていることが、必ずしも正しいとは限らない」という視点から、外から見た日本や出身地ポートランドの様子、お互いの「文化」理解についてなどを、流暢な日本語を交えて教えていただきました。

苦労して日本語を学び、苦労しながら日本の生活に慣れていく中で感じられたからこそ、「The more I see,the less I know.」(やればやるほど・見れば見るほど、わからないことに気づく)という言葉に重みがあり、この話を聞く玉野高校生に対しては、「いろいろと探究し体験していってほしい。」「違う可能性や違う視点を持つことに目覚めてほしい。」というメッセージを伝えてくださいました。

今回、貴重なお話をお聴きできたことに大変感謝いたします!